2025.05.02/東洋医学

黄帝内経とGW後半戦

GWもいよいよ後半戦。明日から火曜日まで連休という方も多いかもしれませんね。

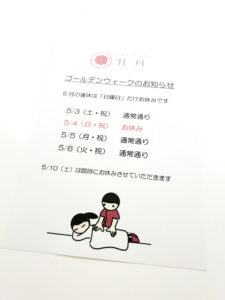

今年の5月の連休は“日曜日だけ”お休みをいただき、他は通常通りです。

4/29(火・祝) お休み

5/3(土・祝) 通常通り

5/4(日) お休み

5/5(月・祝) 通常通り

5/6(火・祝) 通常通り

5/10(土)は臨時でお休みをいただきます。

どうぞよろしくお願いいたします!

左合昌美先生の「よくわかる黄帝内経の基本としくみ」を手に入れることができてめちゃくちゃ嬉しい。松田博公先生の日本鍼灸を求めてⅣに何度も出てきて、ぜひ読みたいと思ってた。今までつまみ食いのように読んでた黄帝内経を、初めて全体的に見渡せた気がする。

三焦の役割っていろいろな説があるけど、まずは原初の概念をおさえておきたい。黄帝内経では「水分代謝をつかさどる府」とされている。中瀆の府の“中”は“夬”の誤りで、“瀆”は“溝(みぞ)”のことなので、三焦は「水路を決壊させるのが役目」という説もあるらしい。知らなかった、、

東洋医学では胸や腹が陰で、背中が陽なのに、なぜ陽明胃経は体の前面を通るのか?という問いの答えが面白かった。経脈の陰陽とは、前と後ではなく、“内と外”の陰陽。特に胴体では分かりやすくて、筒の外周が陽で、芯の部分が陰。

経絡の流注の説明がシンプル。経絡を循環させるため、あるいは臓腑と関連づけるための“作文”をズバズバ切り捨てていて、原初の経脈が浮かび上がってるように思える。

巨虚の上廉・下廉の説明が面白い。虚は、上が「虍」で、下は「丘」の変形であり、「大きな丘」という意味らしい。巨がつくことでさらに大きな丘になる。廉は「角」という意味なので、つまり脛の盛り上がった筋肉の縁にある、ということ。虚という字のイメージとは違いますね。

「熇々の熱を刺すこと無かれ、漉々の汗を刺すこと無かれ、渾々の脈を刺すこと無かれ」

孫子の兵法みたいで含蓄のある言葉ですね、、名医はまず病にならないように手段を尽くし、病との正面衝突は避け、病の勢いが衰えたときに治す。

黄帝内経の原典の研究には憧れがあるので、勉強法のガイドはありがたい、、鍼灸マッサージの専門学校に入った頃は、おじいさんになっても昼は施術、夜はコタツで古い文献をコツコツ読む、みたいな生活をしたいなと思ってた。

めっちゃいい本だった。原典を“ありのまま”読む視点を学べた気がする。できればもっと早く読みたかった、、黄帝内経の入門書として最高。